こんにちは! ブログ担当の渡邊です。

早速ですが今回は、弊社に新しく仲間入りした楽器をご紹介します。

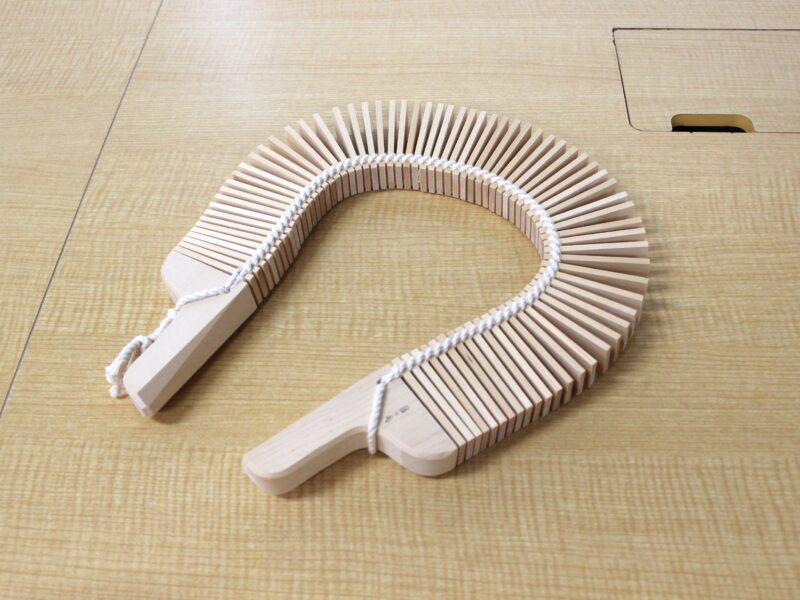

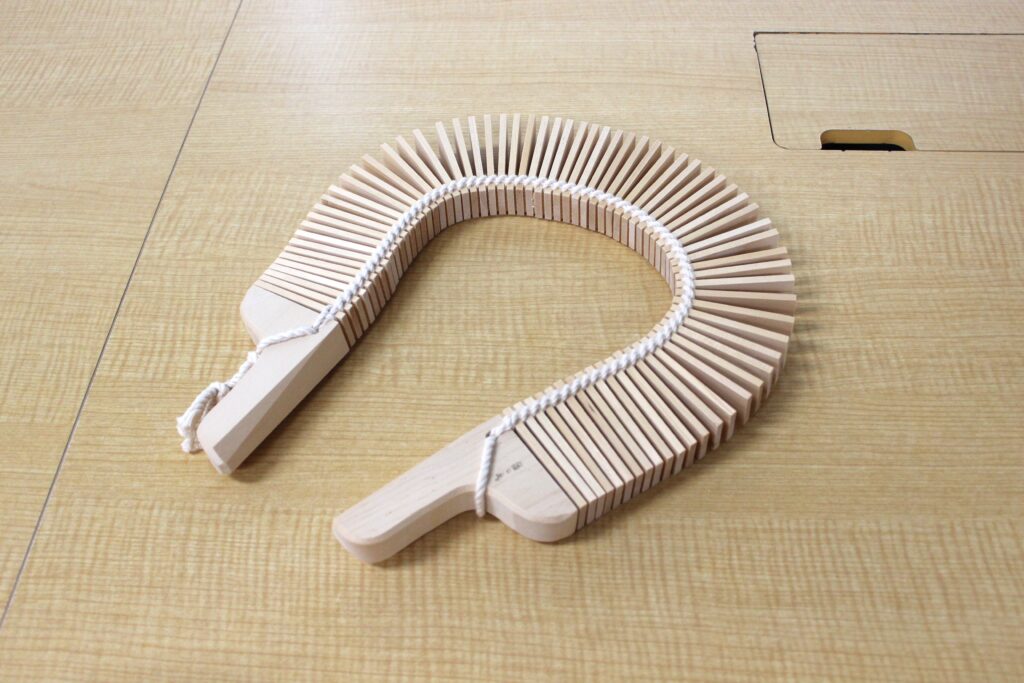

それがこちら!

「ささら」です!

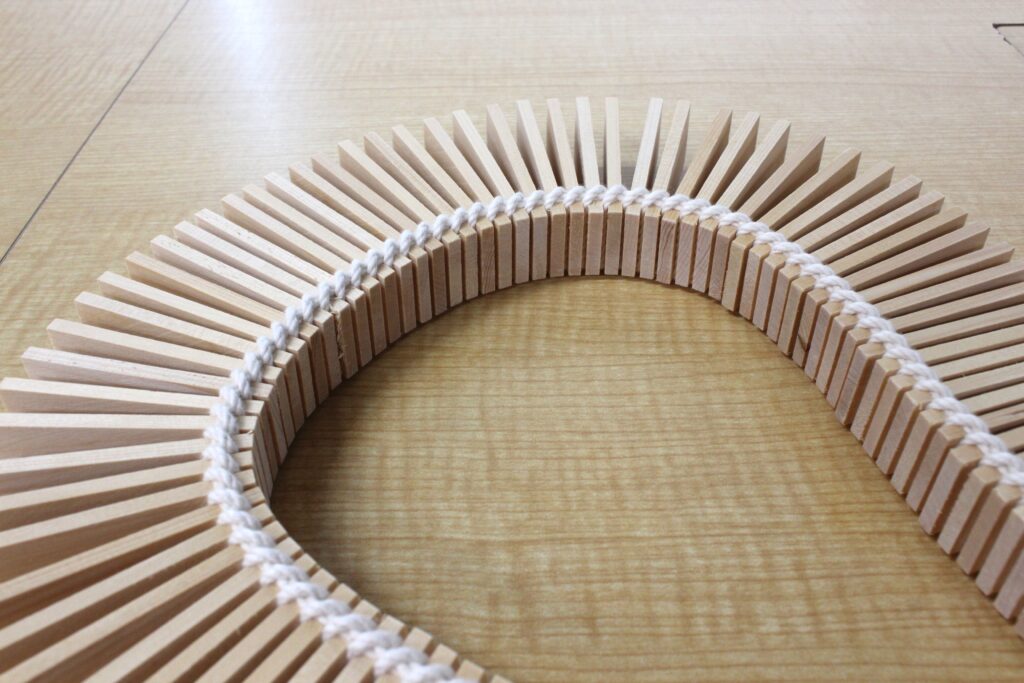

ささらは、このように一本の紐で短冊形の薄い板たちを編み上げた楽器でして、その歴史は大変古く一説によると大化の改新の頃に存在していたそうな…(あくまで説なので、正確な成立は分かりませんが)。

大化の改新は645年に発生した政変の争いですね。私の時代は「むしごめ(蒸し米)炊いて祝う大化の改新」で覚えましたけど、皆さんはどうやって覚えましたか? 調べてみると「むじこ(無事故)で世直し大化の改新」という語呂もあるみたいですね。(蘇我氏が滅んでいるんだから無事故ではなかっただろうと思わないこともない…)

日本に仏教が伝来したのは538年。こちらは「仏教伝来、ごさんぱい(ご参拝)」で覚えましたね~。538年に伝来した仏教を「どんどん取り入れて国をまとめていこうよ」派が、大化の改新で滅ぼされた蘇我氏なのですが、大化の改新までの107年間で広く伝えていったわけですからね。当時の蘇我氏の影響力は絶大だったんでしょうね。

ちなみに仏教布教に反対だったのは物部氏。物部氏は日本古来の神道を重んじる一族だったので、「仏教なんてとんでもない!」という感じだったようです。古事記にもあるように日本は天照大神様を筆頭に八百万の神々がいると信じ、その土地土地の神様を大切にお祀りしているわけですから、そりゃあ戸惑っただろうなと思いますね。

そんな時代からある(といわれている)ささらですが、ささらは平安時代から田楽などの民俗芸能で演奏されてきた楽器です。ほかにも民謡の伴奏や歌舞伎の下座音楽にも用いられていたといわれています。なかなかユニークな形をしていますよね。

ささらは持ち手を巧みに操り、板同士を鳴らし合わせて演奏します。演奏している動画を初めて観たとき、私は南京玉すだれを思い出しました。何でしょう、少し動作が似ている感じがして。

演奏方法によって静かな波の音のようであったり、戸を激しく打つ雨のようであったりと様々な音を響かせることができます。演奏されている方は簡単にやっているように見えますけれど、かなりのテクニックが必要な楽器だと思います…。楽器撮影の際にちょっと触ってみましたが、自在に操るのが難しいです。

ささらは日本最古の民謡といわれる「こきりこ節」でも使われています。こきりこ節で使用するささらのことを「こきりこささら」ともいいます。

こきりこ節を調べてみますと富山県の五箇山地方に伝わるもので、1973年には国の選択無形民俗文化財にも指定されている非常に有名な古代民謡だそうです。こきりこ節にはいくつか踊りもあるのですが、このひとつに「ささら踊り」があり、勇壮に踊りながら手に持ったびんざさらを打ち鳴らします。今は動画でも観ることができますので、ぜひご覧になってみてください。迫力があってついつい見入ってしまいますよ!

で、大きいサイズのささらになりますと108枚の板を編み上げているのですが、108つの煩悩を振り払うために108枚にしているといわれているそうです。108つの煩悩は、仏教において人間の苦しみの元になる重要な概念。ということは、天皇中心の国づくりを目指した中大兄皇子と中臣鎌足が仏教推進派の蘇我氏を滅ぼした政変(大化の改新)が起こったものの、その後も仏教の教えはたくさんの人々の心に響き、ささらが普及し演奏されるようになった頃にはかなり仏教が浸透していたということになりますよね…! もちろん複雑な時代背景があったのでしょうけど、楽器と歴史の関係性を調べることは本当におもしろいです。

こちらの地方の観光情報を調べてみましたら、ささら編み体験ができるところもあるとか(2024年情報)! 楽しそう!

先ほどの画像のように何枚もの板を編んでささらを作るのですが、この編み加減が非常に難しいそうですよ。板が外れないようにきつく編んでしまうと音が鳴りにくくなってしまったり、逆に緩すぎても上手に演奏できなくなってしまったり…。編みはじめと編み上がりが均等なのがベストなんだそうです。難しそうですけど、チャレンジしてみたい…!

いかがでしたでしょうか?

日本の歴史に触れられるささら、ご興味ございましたらぜひお問い合わせいただけましたら幸いです。

実はこちらのささらだけでなく、棒ささらも入荷しました☆

棒ささらのご紹介もさせていただきたいと思いますので、またブログをチェックしていただけましたら嬉しいです(^^)

今回も最後までお読みくださり、ありがとうございました!