こんにちは! ブログ担当の渡邊です。

朝晩めっきり涼しくなってきましたね。皆さま、体調など崩されておりませんでしょうか。

体調といえば、先日健康診断に行ってきたんです…。

胃の検査をするとき、皆さんはバリウム派ですか? 胃カメラ派ですか?(学生さんには全く馴染みのない話題で恐縮です)

私はカメラに恐怖心があっていつもバリウムなのですが、今年のバリウムはものすごくきつかったです…。発泡剤を飲んでからバリウムを飲むわけですけど、バリウムを飲んだあとに「もうちょっと胃をきれいに膨らませたいから、発泡剤を追加で飲んでください」って言われたんですね。これがもう…本当に苦しかった…。ゲップも我慢しないといけないし、体の中がパンパンな状態で機械の上でぐるぐる回るわけですから、本当にしんどくて。(あれ、遊園地のアトラクションみたいですよね)

そのあと具合も悪くなってしまって大変でした。来年は胃カメラに挑戦しようかな…って初めて思いましたね…。

今年はアレルギー検査のオプションを付けたのですが、来年はまだ一度もやったことがない脳ドッグを受けてみようかなと思ってます。いろいろオプションを付けていくと、もう若くはないことを実感しますね(笑)

さて今回は、前回のささらに続きまして弊社に新しく仲間入りした楽器をご紹介します。

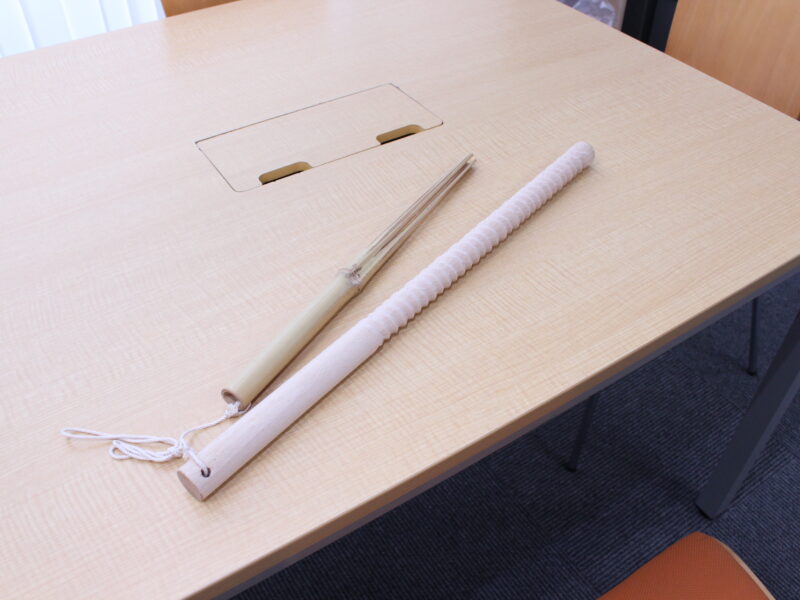

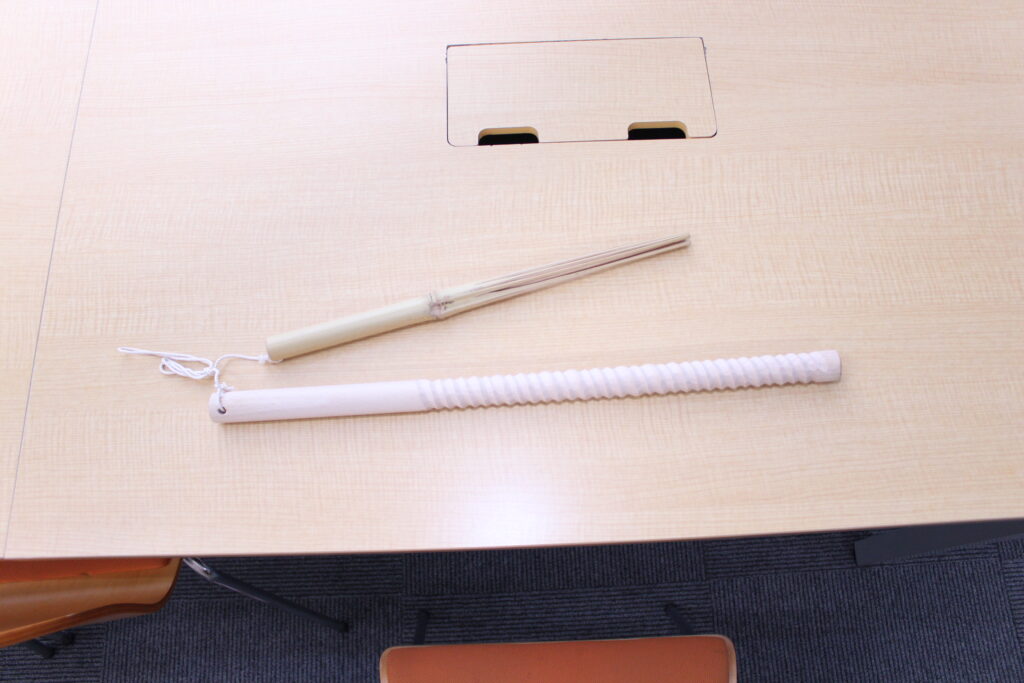

それがこちら、「棒ささら」です!

ささらと名は付いているものの、前回ご紹介したささらとは全く見た目が異なりますね。

謎多き楽器なので、今回はAIサポートさんに質問してみました☆(現代文明の利器を利用しない手はない)

ささらは元々竹や細い木を束ねて作られる楽器。

竹の先を細かく割って竹ひごを束ねたもので擦ると「サラサラ」と音が出る道具で、この音は秋の稲穂が擦れ合う擬音に由来し、漢字では「編木(びんざさら)」と書かれることもあります。とのこと。

AIサポートさんは、主にびんざさらとすりささらについて言及していました。

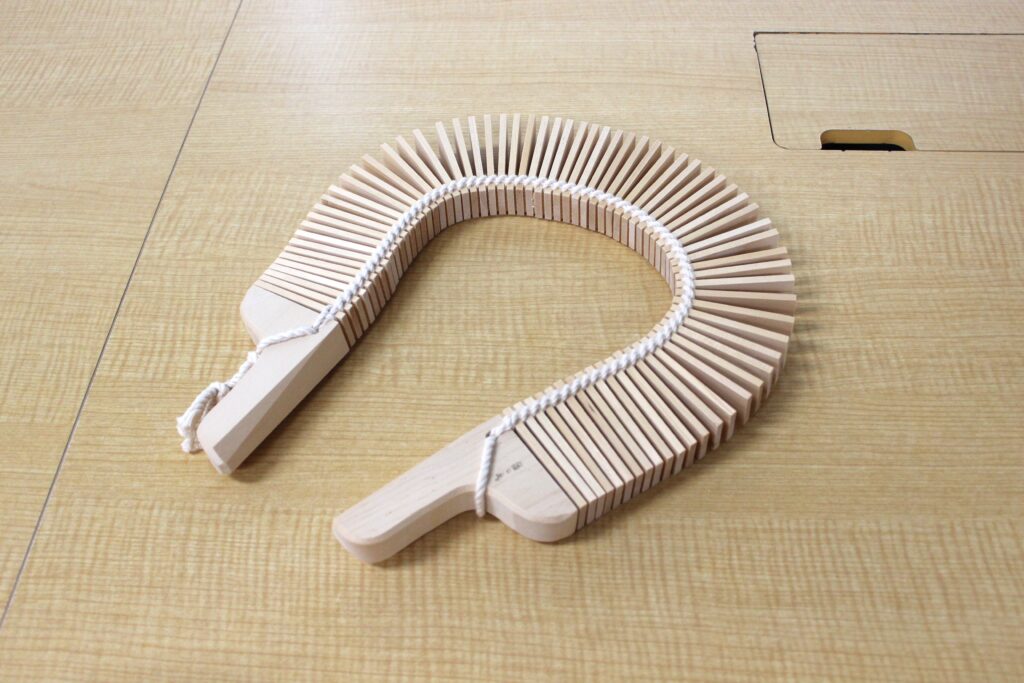

「びんざさら」は、竹のプレートを束ねた打楽器で、振ると「シャンシャン」や「ジャッジャッ」と音がします。(これがまさに前回ご紹介したささらですね)

「すりざさら」は、刻みのついた竹の棒を竹ひごで擦ることで「ザラザラ」という音を出します。(これが今回ご紹介している棒ささらですね)

おおまかにいうと、竹や木を束ねて作った楽器を総称してささらといっているようです。確かにそのような形状の楽器であるなら大昔から存在していそうですよね。海外から伝来し日本ならではの進化を遂げた三味線や筝だったら作りも精巧で複雑ですから、それこそなかなか一般市民には流通しなかったと思います。どちらも貴族階級から普及していった楽器なので、一丁、一面作るのにもきっとかなりのお金もかかったでしょうし。

棒ささらは、前回でもお話しました富山県に伝わる古代民謡「こきりこ節」でも使用されているそうです。この洗濯板を細い棒にしたような箇所を、先を細かく割った竹で擦って音を出します。「この楽器、あれに似ているな~」とピンときた方は素晴らしい! パーカッションをよくご存知!

そう、棒ささらはギロによく似ていますね。

ギロは主にラテンミュージックで使われる楽器でして、マラカスと同じ体鳴楽器に分類されています。ギロはひょうたんの中をくり抜いて作られており、棒ささらと同じように本体には洗濯板のような波状の刻みが入っています。ここを木の棒で擦ったり叩いたりして演奏します。そのユニークな音はカエルの鳴き声に似ているともいわれています。(確かに夜の田んぼで鳴くカエルの声にそっくり…)

ギロに似たような音を奏でる楽器に「ラチェット」があるのですが、これもまたあらためてご紹介しますね!

ギロも弊社で取り扱っておりますので、ご興味がございましたらぜひお問い合わせください。

ささらの興味深いところなのですが、演奏だけでなく魔除け・厄除けとして家に飾られることもあったそうなんです。

前回、ささらは108枚の板を連ねている大きなサイズのものもあるとご紹介しましたが、一説によると煩悩や災いを遠ざける意味でささらを飾っていたところもあるそう。

こきりこ節の動画を観ていただけたら分かるのですが、ささらを鳴らすと空間を切り裂くような「パーン!」(カシャーン!かも)という鋭い音が響きます。私にはそれが厄を払うような音に聴こえました。皆さまにもぜひささらの潔い音を聴いていただきたいなと思います。

新入荷したささらと棒ささら、皆さんのお問い合わせを心よりお待ちしております。

今回も最後までお読みくださり、ありがとうございました!